一、陷入驚天騙局

這年頭,騙局真是層出不窮。不管是買家還是賣家,都有可能成為詐騙分子的目標。

近日,馬來西亞警方接到了一名電商賣家的報案,該賣家稱自己被冒充警方和電商平臺員工的騙子詐騙,損失了10.64萬令吉(約合人民幣17.3萬元)。

賣家被詐騙 圖源:the star

捋一下整件事的起因和經過:不久前賣家接到了一名自稱是電商平臺代表打來的電話,這位“代表”指控該賣家銷售未獲衛生部批準的化妝品,隨后電話被轉接給4個冒充警察的人,這些人謊稱她有一系列違法行為,已向她發出通緝令。

由于擔心發生最壞的情況,該賣家遵從了這些騙子的指示,在三家商店典當了自己的珠寶,并向4個不同的銀行賬戶轉賬10.64萬令吉。直到騙子要求額外付款時,這位賣家才意識到自己被騙了。

這類電商詐騙案其實已經十分常見,不少賣家稍稍放松警惕就不幸落入騙局了。

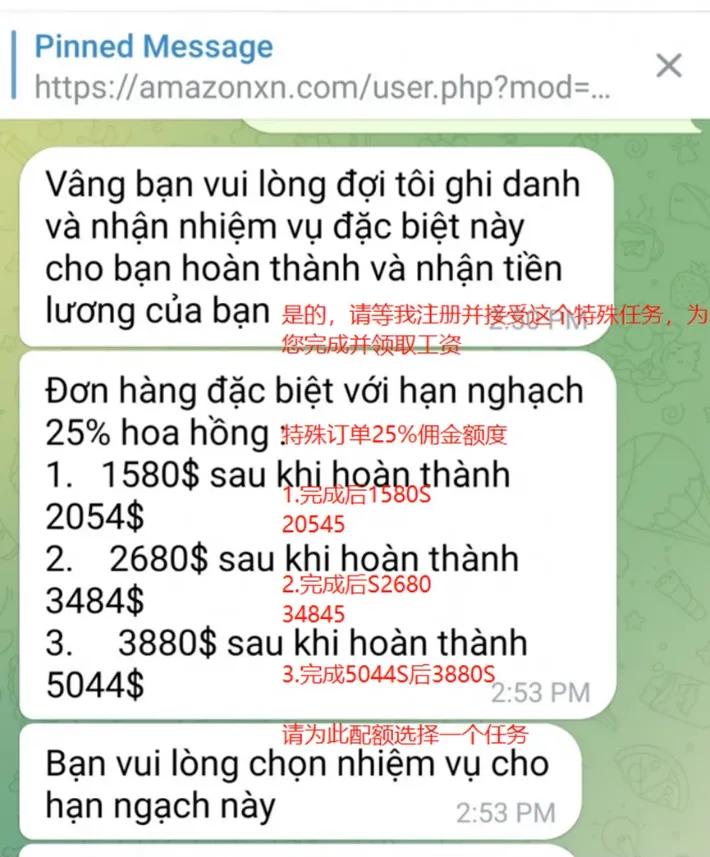

比如此前越南一位電商賣家稱自己遭遇了冒充eBay平臺的騙局。當時該賣家在網上認識了一位“中介”,中介邀請他進入了一個假冒的eBay平臺并開設了店鋪,之后賣家在騙子的忽悠下繳納了廣告費、中介費、店鋪升級費、手續費等一系列費用,最后總計損失了超45億越南盾(約合人民幣129萬元)。

騙子通過獎勵任務吸引賣家 圖源:cand.com

二、電商詐騙案頻發

客觀來講,騙子假借電商平臺工作人員之名,向賣家給予大額獎勵誘惑,或是直接“恐嚇”賣家,都是抓住了賣家的心理漏洞。而除了賣家會落入騙子精密布置的騙局外,買家也不例外。

一般買家所遭遇的電商詐騙,是指帶有欺詐性的在線購物優惠。詐騙分子往往會以“賣家”的名義在電商平臺或社交媒體平臺上提供虛假商品,部分消費者想要以更便宜的價格去購買產品,便會繞過平臺直接從“賣家”手中購買,一旦付了錢,騙子就消失得無影無蹤了。

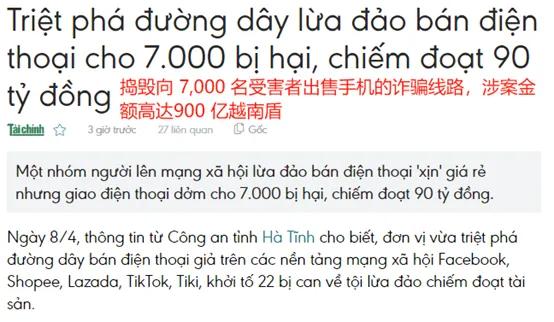

比如在今年4月,越南警方查獲了一個在Shopee、Lazada、TikTok等平臺上銷售假手機的團伙,該團伙在全國各地招募和培訓員工,讓他們在電商平臺上以超低價格銷售手機,待顧客收貨付款后就立馬卷款跑路。

越南搗毀一售假團伙 圖源:Baomoi

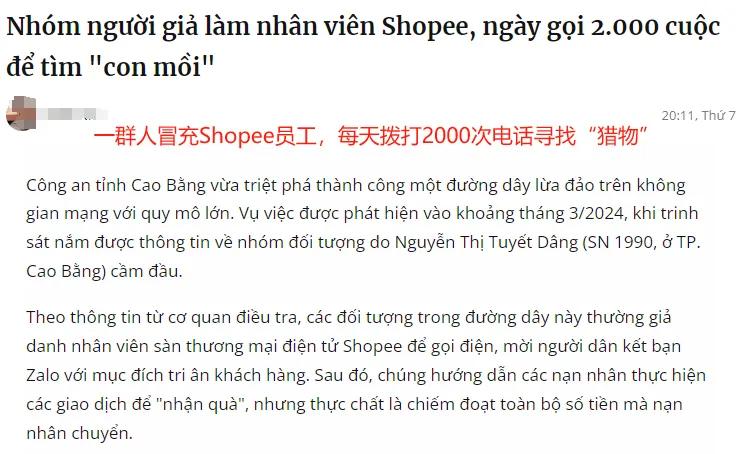

之后在5月,越南警方又成功搗毀了一批利用假冒電商平臺進行網絡詐騙的犯罪團伙。具體來講,犯罪團伙在今年3月份經常冒充Shopee的員工打電話給顧客,邀請他們在Zalo(越南社交聊天軟件)上加好友,回饋給顧客一些“禮物”,在顧客照指示操作后錢就不翼而飛了。

冒充Shopee員工實施詐騙 圖源:VnReview

頻發的電商詐騙案給賣家、買家甚至是平臺都帶來了巨大損失,打假行動刻不容緩。各大電商平臺聯合政府部門紛紛出臺相關措施,比如頒布《電子交易法》《虛假陳述法》等規范電商發展,一定程度上打擊了違規行為。

當然,這些措施終歸是“治標不治本”,對于賣家和買家來說,需加強警惕,時刻保持防范之心、仔細甄別賣家/平臺人員的信息和資料,以免掉入陷阱中。

文章來源于互聯網:1個電話,5個騙子,賣家17萬存款被全部卷走