一、平臺風控升級

這幾年,作為跨境電商的新銳力量,TikTok Shop在全球范圍內掀起一股內容電商熱潮。一批品牌和工廠賣家,通過短視頻或直播帶貨形式,在這里收獲了事業第二春。

也因此,隨著平臺電商規模愈發壯大,越來越多賣家把TikTok Shop當做新手村,力爭從內容電商殺出一條血路。

這樣的想法當然是好的,畢竟賣家賺了錢,平臺也有收益,雙方合作共贏。但問題在于,賣家主體往往復雜多樣,人一多,難免生出些不合規矩的行為,這就給平臺造成了不利影響。而對于這種影響的回應,自然就是收緊平臺規則。

最近,一些TikTok Shop賣家就在社交媒體上反映,平臺管控越來越嚴,封號果斷干脆,以至于兢兢業業干幾個月的成果,一覺醒來全都沒了。

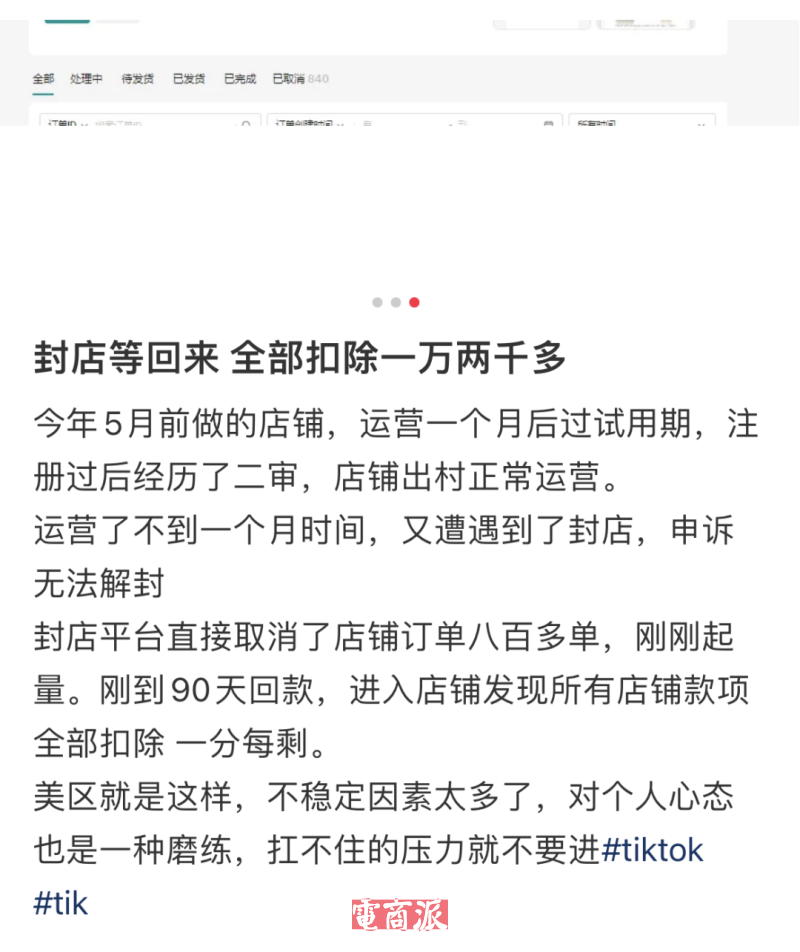

一位新手賣家發文表示,其店鋪本來已經通過試用期,但運營不到一個月,便遭遇了封店,即使申訴也無法重新運營。最無力的是,封店恰逢90天回款,平臺還一并取消了店里八百多筆訂單,扣除了所有店鋪款項,相當于白干。

賣家反映?圖源:小紅書

另一位新手賣家成長期更短,剛剛上線的美區本土店鋪,不到一周時間便被平臺停用,封號速度比出單還快。

然而,深入了解發現,這些賣家店鋪之所以被封,不外乎是踩在了平臺紅線上。第一位賣家收到的封號反饋里顯示,其店鋪存在貨不對板的違規現象;第二位賣家則是資料審核不通過,因為其使用的本土店注冊資料被重復使用。

賣家店鋪違規被封?圖源:小紅書

雖然類似的情況,在一部分賣家圈里,已經不是什么新鮮事。但靠僥幸心理,或者靠“聽說”來辦事,終究是不能長久的,在跨境電商領域,更等同于給自己的事業埋下了“大雷”。

站在平臺角度,如果用戶因賣家違規行為而產生了不愉快的購物體驗,并將這種印象轉移至平臺身上,那必然有損平臺自身的長遠發展。也因此,對平臺來說,打擊賣家違規行為,是志在必行的。

8月初,TikTok Shop就曾發布一則公告,直接表示“杜絕低效、低質鋪貨”,鼓勵賣家深耕優質貨品,通過精細化運營提升經營效率。并表示,未來平臺將頒布一系列治理措施,持續加大治理力度、完善技術手段,以規避此類違規行為。

TikTok Shop打擊賣家違規行為 圖源:TikTok Shop跨境電商

顯而易見,無論對跨境賣家,還是電商平臺,違規經營都是危險因素。尤其在貿易環境動蕩的背景下,保證合規經營,更是保證持續發展的堅定基石。

二、合規經營是底線

事實上,不止TikTok Shop一家對賣家違規行為零容忍,市面上其他平臺也是如此。

就拿亞馬遜來說,基本年年都有幾輪掃號潮,雖然平臺方面沒有官方說明,但賣家體感總是格外清晰。

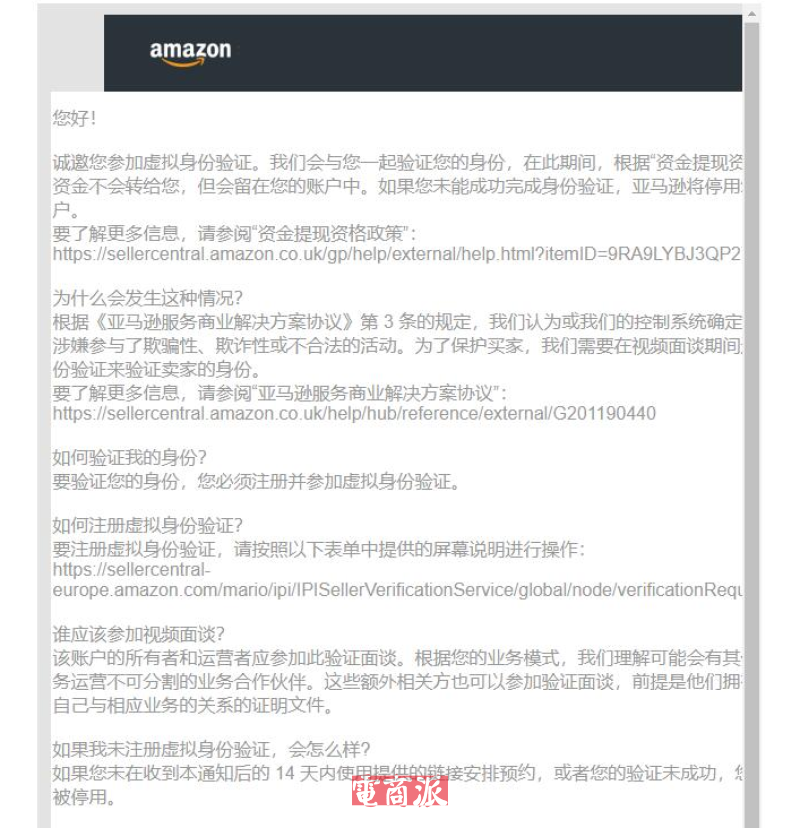

7月底,Prime Day大促剛結束不久,就有不少亞馬遜賣家在社交媒體上反映,自家店鋪被平臺掃中,如果沒能通過面試驗證賬戶信息和庫存的真實性,那么賣家賬號及店鋪資金都將被凍結。一些賣家因此失去了關鍵店鋪,損失慘重。

亞馬遜大面積掃號?圖源:小紅書

而說到亞馬遜掃號風波,最令人印象深刻的應該是2021年那場。當時,不少跨境大賣都大受沖擊,傲基股份276家店鋪被封,2.36億元資金被凍結,同年亞馬遜渠道GMV直接從87.9億元降至49.1億元;通拓科技54家店鋪被封,4143萬元資金被凍結;有棵樹當年營收驟降,凈虧損26.76億元。

盡管現在,這些大賣有的已經重回巔峰,有的還在奮力掙扎,事業都未因此徹底終結。但這也僅僅是因為其體量足夠大,換成任何一位小賣受此沖擊,那便是一切努力付諸東流。

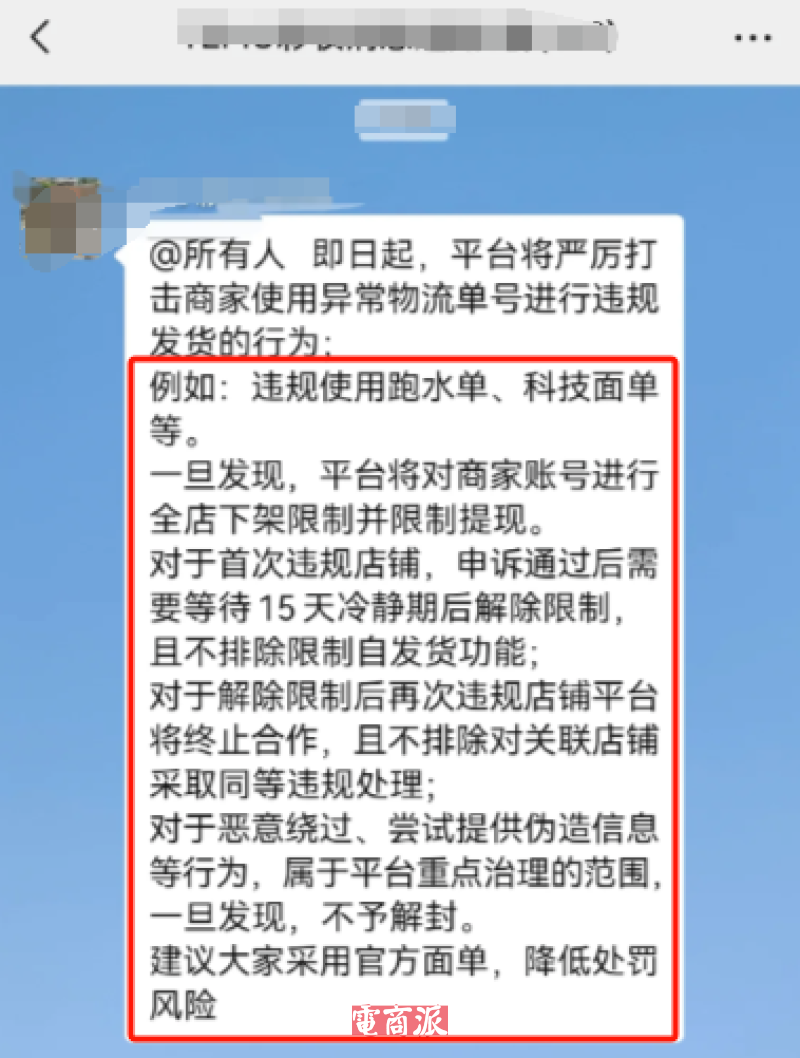

同樣地,作為跨境電商的重要參與者,Temu也對賣家違規行為予以重擊。除了店鋪資質、賣家身份、企業信息等,平臺還嚴查跑水單、科技面單等違規交付行為,審查力度持續加強。

Temu嚴查違規發貨 圖源:賣家爆料

面對如此形勢,跨境賣家更應深刻認識到合規經營的重要性。特別要認清形勢,順應市場風向,順應平臺發展。只有始終保持合作的態度,維持合作的局面,才能在市場激流中,實現自身事業的穩健發展。